近日

农业农村部农产品质量安全中心公示了

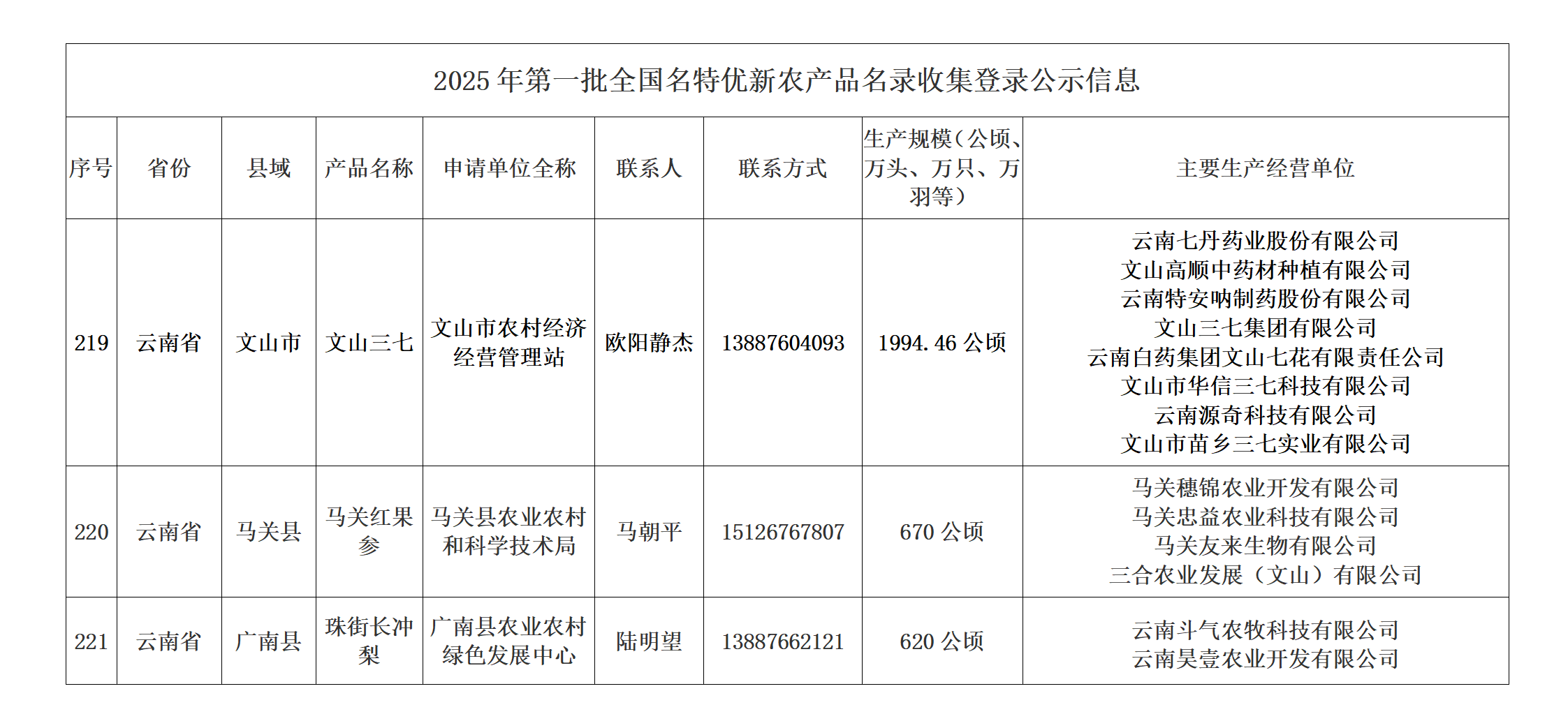

2025年第一批全国名特优新农产品名录

全国共评出251个名特优新农产品

云南共有22个农产品成功入选

其中

文山三七、马关红果参

广南珠街长冲梨入选

经县(区、市)人民政府批准、县级农业农村部门申请,地市级、省级农业农村部门农产品质量安全与优质化业务技术工作机构审核,农业农村部农产品质量安全中心组织专家技术评审,认定南昌县农业农村局等单位申请的“三江萝卜”等251个产品符合《全国名特优新农产品管理办法》要求,拟纳入“全国名特优新农产品”名录。现将相关信息予以公示(附表)。

有关单位和个人对公示内容有异议的,请于2025年5月7日前实名向农业农村部农产品质量安全中心书面提出,并说明异议的具体内容和理由。

通讯地址:北京市朝阳区朝外大街223号农业农村部农产品质量安全中心优质农产品发展处。

邮 编:100020

联系电话:010——59198569

传 真:010——59198522

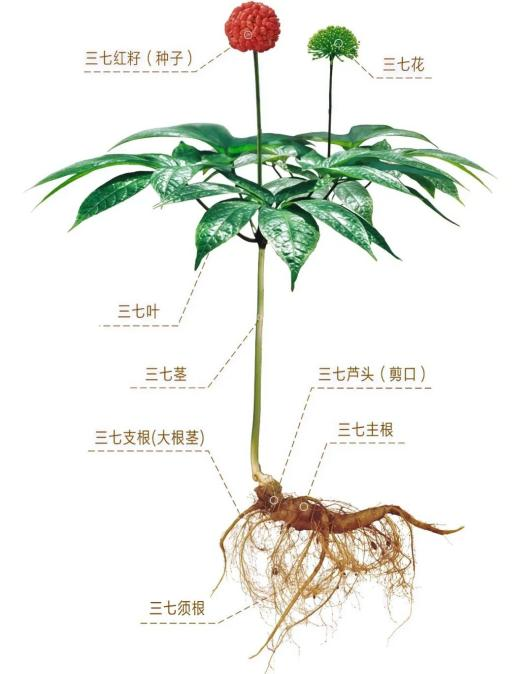

古人云:“北人参,南三七”,三七又被誉为“南国神草”,以它为主要原料配制的云南白药、片仔癀扬名中外。北回归线横贯境内的文山州,是其原产地、主产区,种植面积和产量均居全国第一。

2024年前三季度,文山州三七中药材种植在地面积245.24万亩,居全省第一位。以三七为主的中医药产业预计全年实现综合产值413亿元。

今年以来,文山州以“文山之干”创造性做好三七种植、加工、交易、科研、品牌塑造等“文章”,加快培育新质生产力,推动创新链与产业链深度融合,取得4个国字号、1项重大突破、1块金字招牌新成绩,为三七产业高质量发展注入新动力。

2024年5月,农业农村部将文山三七纳入优势特色产业集群发展项目,文山州项目总投资9.6441亿元,计划从2024年起3年时间内以1.068亿元中央补助资金撬动8.5761亿元地方整合及企业自筹资金,投入实施“能力提升、品牌打造、新质赋能、市场培育、康养融合”5类15个项目。项目落地实施后,实施区域内三七产业综合产值达到175.39亿元,增长42.1%以上。

第一批2024年中央奖补资金4830万元已到位,目前已启动建设项目14个,累计完成投资1.71亿元。

2024年3月,文山三七国际交易中心成为农业农村部三七贸易“定点市场”。

文山作为三七的主产地和道地产区,已建成国内最大的三七原料产地交易和集散中心,90%以上的三七原料通过文山三七市场上市交易。

全州登记市场主体2176户,发展流通企业、工商户1007户,限额以上企业5户,电商平台注册网店4146家。供应全国1430家以三七为原料的药品加工企业,年流通三七原料近5万吨。吸纳线上线下三七商贸从业人员1万余人。三七原料和加工系列产品成功走向国外市场,出口至越南、泰国、日本、韩国等40余个国家和地区,2024年前10个月,文山州出口三七货值597万元,同比增长36.3%。

七农采摘三七红籽 熊平祥 摄

2024年9月,文山三七精深加工产业集群被工信部认定为国家级中小企业特色产业集群,是全省唯一入选集群,三七产业标准化、集群化发展成效获肯定。

建成了全国唯一以中药材命名的产业园区——文山三七产业园区,园区规划16平方公里,聚集加工企业59家。

文山三七产业园区张文峰 摄

大力开展“外引内培”打造三七产业集群,向外引进华润集团、云南白药集团等药企巨头落地文山,云南白药七花公司营业收入突破10亿元;州内培育三七加工企业57户,规上企业16户,高新技术企业9户,加工和生产三七产品50余种,产品批文及备案256个。

2024年11月,三七资源保护与利用技术国家地方联合工程研究中心在文山揭牌落地,该中心由国家发改委批复建设,是全国唯一的国家级单一药材全产业链关键、共性技术支撑的工程研究中心。

工程研究中心落地后,将围绕以三七为主的中药材种质资源开发与利用、科研技术交流、人才培养及引进等方面与州内科研院校、企业、政府开展合作,以“政府+企业+院所”形式共同推进三七关键技术突破、助推产业创新发展。

实现1项重大突破

文山州已形成多套三七种植土地连作技术系统解决方案,三七轮作年限从原来的15-20年成功缩短到3-5年,有效解决了三七连作障碍的生产难题。

擦亮1块金字招牌

文山是“中国三七之乡”,“文山三七”被国家批准实施地理标志产品保护,是云南省第一个获准注册的地理标志证明商标,被认定为中国驰名商标,并在全球99个国家或地区获准注册,文山三七地理标志品牌以90.80亿元的价值荣获“2024年云南省地理标志产品品牌价值榜”第三名,是我省品牌价值最高的中药材。

文山三七还被列入2024年云南省道地药材名录“十大云药”和云南绿色云品区域公用品牌目录。

红果参又名长叶轮钟草、“土党参”“土人参”“野党参果”“川人参”,当地人称之为“算盘果”,属桔梗科轮钟花,多年生草本植物。因果实形似蜘蛛,又被称为“蜘蛛果”,有“果中人参”的美誉,药食同源。红果参果实皮薄、肉香脆、汁多、口感细腻、味美、入口无渣,故民众十分喜欢摘食野生的红果参果实。

红果参主要生长在海拔1500m以下的林中、灌丛中以及草地中,之所以被称为“果中人参”,就是因为它全身都是宝。研究发现,红果参含有17种氨基酸,膳食纤维以及矿物质元素,还含有丰富的黄酮、果胶、粗多糖以及原花青素等多种成分,营养价值十分丰富,食用价值和种植前景非常广阔。

全省文山州地区红果参主要在马关种植。近年来,马关县以果业全产业链建设为抓手,因地制宜,大力发展红果参产业,促进农业增效、农民增收。挖掘出了马关县独有的“小浆果”红果参产业,通过“公司+合作社+基地+农户”的模式,建成马关县红果参优良种苗繁育及规范化种植示范基地,项目基地占地面积10000平方米(15亩),包括组培科研室、组培苗炼苗玻璃温室大棚、种苗试验栽种示范区、种植采收后分拣中心、冷藏保鲜库、智能化管理系统等。

据悉,马关红果参产业发展项目共投入资金1204万元,实现群众流转土地收入1000万元,吸纳劳动力就近就业创收4000万余元,仅2024年实现总产值达1.82亿元。

目前,马关红果参种植覆盖了全县13个乡(镇)58个村(社区)122个村小组,涉及种植主体和农户349户,马关已成为“全国最大的红果参种植基地”

。

金秋九月,梨果飘香的季节,广南县珠街镇长冲村的梨园里,家家户户的梨树郁郁葱葱,一个个绿油油的长冲梨挂满枝头,空气中弥漫着阵阵果香,沁人心脾,晶莹剔透的果肉宛如白玉,每咬一口,梨汁都会一汪汪地涌出来,充斥整个口腔,给初秋带来甜蜜。

长冲梨因生长于珠街镇长冲村而得名,种植历史悠久,珠街镇独特的自然条件,孕育了长冲梨果大、皮薄、汁多、味甜的优良品质,深受消费者的喜爱。当前,这一特色农产品在承载丰富文化底蕴的同时,正以其显著的经济价值,成为推动广南县乡村振兴的一股强劲力量。

近年来,广南县多措并举,通过政策扶持、引进企业、成立合作社等,促进长冲梨产业的快速发展。截至目前,广南县已引进龙头企业6家,成立合作社1个,种植农户达1689户,其中种植大户56户。长冲梨种植面积从2023年的1.05万亩增至2024年的1.3万亩,挂果面积亦大幅增长,2024年预计产量可达5500吨。同时,长冲梨产业还推动观光、采摘、体验农家乐等农旅融合新业态的出现,带动乡村旅游发展。

近年来,珠街镇加大科技投入,引进先进技术和设备,培养专业人才,为长冲梨产业发展提供坚实支撑。通过举办“梨花节”“梨王节”等活动,创新品牌宣传,拓宽销售渠道,增强长冲梨市场竞争力。

(来源:优质农产品发展处、州三七中医药发展中心、人民网、马关融媒、新华网、广南融媒)