2015年1月,习近平总书记考察云南,对云南提出了“努力成为生态文明建设排头兵”的战略定位。

2020年1月,习近平总书记再次考察云南,要求云南“努力在建设我国生态文明建设排头兵上不断取得新进展”。

十年栉风沐雨,十年砥砺深耕,文山州坚持以习近平生态文明思想为指导,紧扣“生态文明建设排头兵”的战略定位,扎实开展水生态环境保护,牢牢守住水环境质量底线,真正践行了“既要金山银山,又要绿水青山”的理念。

十年来,文山州坚持把农村生活污水治理作为推进乡村振兴和生态文明建设的重要抓手,以“党建领航、精准施策、长效管护、示范带动”四位一体推进治理工作,全州治理率从2020年的20.70%跃升至72.29%,跃居全省第五。由州委州政府统一安排部署,州委副书记、州长挂帅,将治理成效纳入“红黑榜”季度考评和“书记大擂台”进行晾晒,组建由生态环境、住建、农业农村等部门组成的工作专班,完善治理思路,突出以用促治、分类施策,探索推行城镇纳管、集中收集处理、连片收集资源化利用、分散收集资源化利用4种污水治理模式,积极推进农村生活污水的资源化利用。采取“州统筹+县主导+乡负责+村组织+组落实”的工作模式,激发群众内生动力,在加强运行管护、构建共治格局等方面不断实现新突破、取得新成效。同时,选取优势资源好、群众意愿强、环境敏感度高的村庄开展示范村建设,建成了西畴县石碑村、田冲村、马关县嘎迪村、马洒村等示范点,将好的治理实践经验向全州推广,绘就了“污水变清泉,乡村焕新颜”的生动图景。

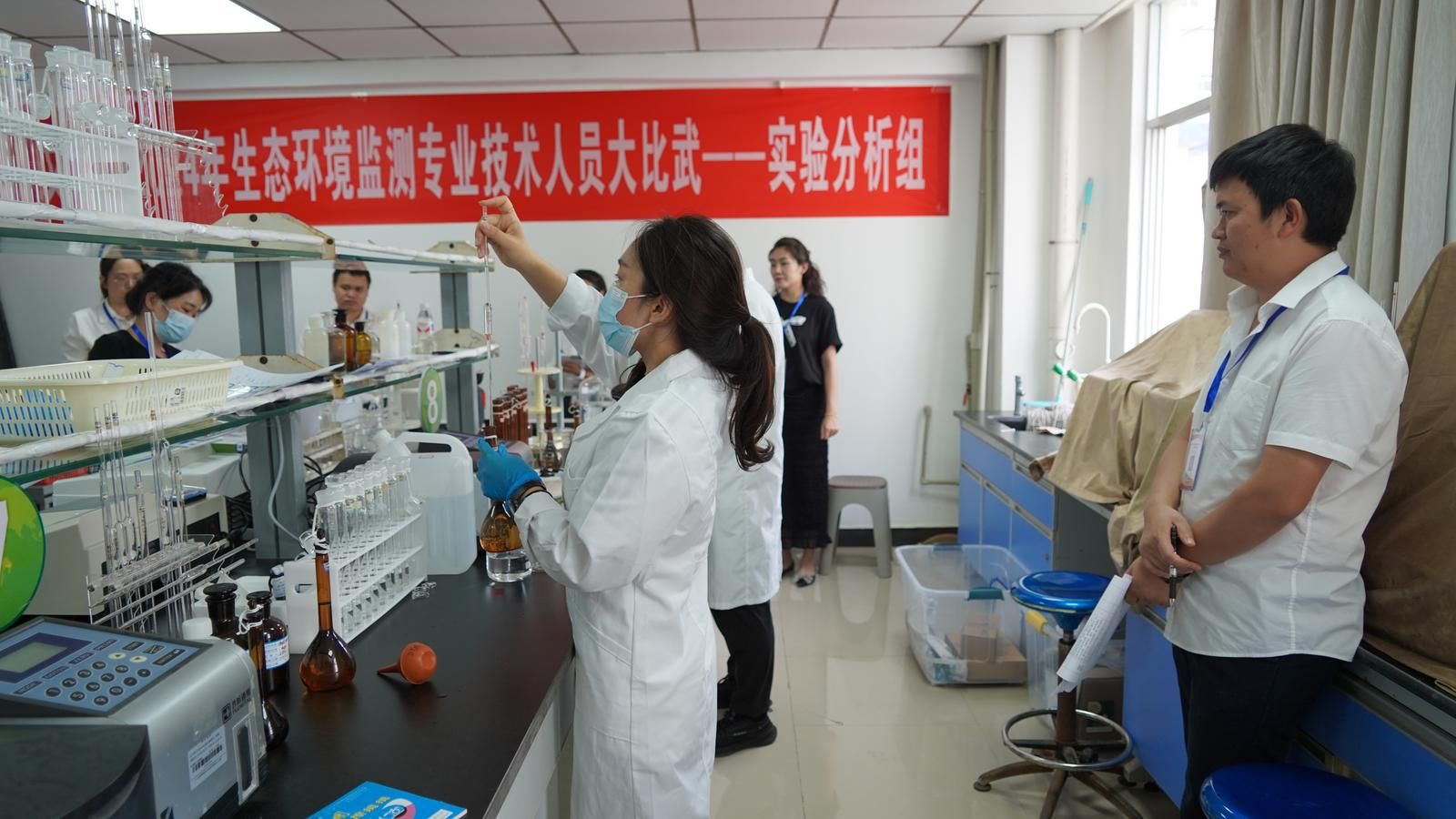

走进文山州生态环境监测站实验室,900台(套)先进设备整齐列阵……

十年前的监测版图上,全州8县(市)中仅有文山、砚山、广南、富宁4个县级监测站通过资质认定,持证监测人员不足60人,全系统监测设备仅335台(套)。

十年来,文山州以标准化建设为抓手,累计投入2200万余元专项资金,按照“一县一策”补短板。如今,全州8个县级监测站不仅全部通过资质认定,更实现标准化达标验收100%全覆盖,监测资质项目突破76项大关,构建起覆盖水、气、声等要素的全域监测网络。全系统监测技术人员从58人扩充至90人,形成老中青梯次配备的专业团队,通过“送出去+请进来”培养模式,打造出既能操作精密仪器、又能开展应急监测的复合型人才方阵。检测设备从十年前的手工采样、单一分析,到如今的气相色谱-质谱联用仪等“高精尖”装备投入使用,监测设备总量增长169%。

十年来,文山州始终将饮用水源地保护作为重大民生工程,面对水源地数量倍增、监管压力加大的挑战,以“源头严防、过程严管、风险严控”为抓手,实施水源地保护区规范化建设、保护区内污染治理等工程,建立“一源一策”动态管理机制,累计投入专项治理资金1.3亿元,实现供水能力与水质安全双提升。截至2024年,全州县级及以上集中式饮用水源地从2015年的9个增至18个,在监管体量成倍增长的压力下,交出了亮眼答卷:17个地表水型水源地水质达标率持续保持100%。水源地保护区从“单点守护”迈向“全域治理”,以水质的持续改善兑现了“水缸子”安全承诺,为全州城乡居民筑起坚实的饮水安全屏障。

十年来,文山州以“守护一江碧水”为目标,坚持科学治污、精准治污、系统治污,构建起“全域覆盖、立体排查、协同治理”的排污口监管体系。统筹多方力量,创新“空地协同+人机联动”立体化排查模式,先后开展4轮“拉网式”排查。按照“整治完成一批、规范提升一批”的原则,创新建立“排查-监测-溯源-整治”闭环管理体系。运用人工徒步丈量、无人机航测扫描等多元手段,对盘龙河、南利河、回龙水库等60余个水体实施“毛细血管”级体检,累计排查岸线5212.3公里,精准锁定排污口821个,实现“应查尽查、不留死角”。投入专项资金140万余元引入第三方对重点需要关注的水体进行排查监测,对问题排污口开展“把脉问诊”,建立“一口一策”动态档案。通过水质数据溯源分析,科学划定271个整治对象,采取截污纳管、生态修复等差异化措施。

(张荣涛 曾泓铭 杨博雅)